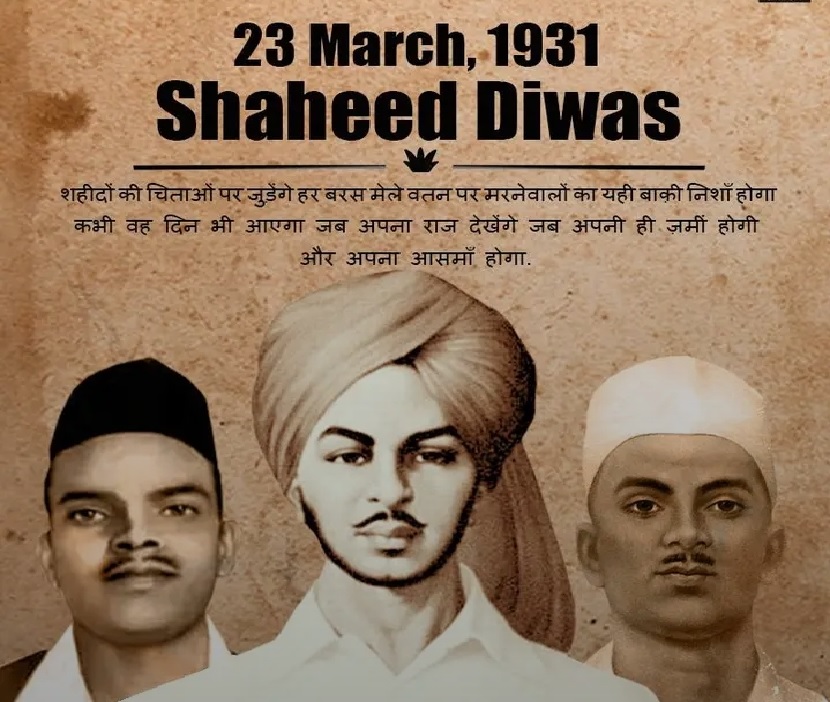

भगत सिंह को 23 मार्च, 1931 को फांसी की सजा दी गई थी और अपनी शहादत के बाद वे हमारे देश के उन बेहतरीन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों में शामिल हो गये, जिन्होने देश और अवाम को निःस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दी। उन्होंने अंगेजी साम्राज्यवाद को ललकारा। मात्र 23 साल की उम्र में उन्होनें शहादत पाई, लेकिन शहादत के वक्त भी वे आजादी के आंदोलन की उस धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो हमारे देश की राजनैतिक आजादी को आर्थिक आजादी में बदलने के लक्ष्य को लेकर लड़ रहे थे, जो चाहते थे कि आजादी के बाद देश के तमाम नागरिकों को जाति, भाषा, संप्रदाय के परे एक सुंदर जीवन जीने का और इस हेतु रोजी-रोटी का अधिकार मिले। निश्चित ही यह लक्ष्य अमीर और गरीब के बीच असमानता को खत्म किये बिना और समाज का समतामूलक आधार पर पुनर्गठन किये बिना पूरा नही हो सकता था। इसी कारण वे वैज्ञानिक समाजवाद की ओर आकर्षित हुए। उन्होने मार्क्सवाद का अध्ययन किया, सोवियत संघ की मजदूर क्रांति का स्वागत किया और अपने विषद अध्ययन के क्रम में उनका रूपांतरण एक आतंकवादी से एक क्रांतिकारी में और फिर एक कम्युनिस्ट के रूप में हुआ। अपनी फांसी के चंद मिनट पहले वे ‘लेनिन की जीवनी’ को पढ़ रहे थे और उनके ही शब्दों में “एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा था।”

उल्लेखनीय है कि लेनिन ही वह क्रांतिकारी थे, जिन्होने रूस में वहां के राजा जार का तख्ता पलट कर दुनियां में पहली बार किसी देश में मजदूर-किसान राज की स्थापना की थी, सोवियत संघ का गठन किया था और मार्क्सवादी प्रस्थापनाओं के आधार पर शोषणविहीन समाज के गठन की ओर कदम बढ़ाया था। लेनिन के नेतृत्व में यह कार्य वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने ही किया था। इसलिए वैज्ञानिक समाजवाद के दर्शन को मार्क्सवाद-लेनिनवाद के नाम से ही पूरी दुनिया में जाना जाता है। स्पष्ट है कि Bhagat Singh भी इस देश से अंग्रेजी साम्राज्यवाद को भगाकर मार्क्सवादी-लेनिनवादी प्रस्थापनाओं के आधार पर ही ऐसे समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे, जहां मनुष्य, मनुष्य का शोषण न कर सके।

अपने वैज्ञानिक अध्ययन और क्रांतिकारी अनुभवों के आधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि यह काम कोई बुर्जुआ-पूंजीवादी दल नही कर सकता, बल्कि केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही समाज का ऐसा रूपान्तरण कर सकती है। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी और उसके क्रांतिकारी जनसंगठनों का गठन, ऐसी पार्टी और जनसंगठनों के नेतृत्व में आम जनता के तमाम तबकों की उनकी ज्वलंत मांगों और समस्याओं के इर्द-गिर्द जबरदस्त लामबंदी और क्रांतिकारी राजनैतिक कार्यवाहियों का आयोजन बहुंत जरूरी है। व्यापक जनसंघर्षों के आयोजन के बिना और इन संघर्षों से प्राप्त अनुभवों से समाज की राजनैतिक चेतना को बदले बिना किसी बदलाव की उम्मीद नही की जानी चाहिये। ‘नौजवान राजनैतिक कार्यकर्ताओं के नाम’ पत्र में भगत सिंह ने अपने इन विचारों का विस्तार से खुलासा किया है।

पूंजीवादी-भूस्वामी सत्ता

इस प्रकार, Bhagat Singhहमारे देश की आजादी के आंदोलन के क्रांतिकारी-वैचारिक प्रतिनिधि बनकर उभरते हैं, जिन्होनें हमारे देश की आजादी की लड़ाई को केवल अंग्रेजी साम्राज्यवाद से मुक्ति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे वर्गीय शोषण के खिलाफ लड़ाई से भी जोड़ा और पूंजीवादी-भूस्वामी सत्ता तथा पूंजीवादी-सामंती विचारों से मुक्ति की अवधारणा से भी जोड़ा। मानव समाज के लिए ऐसी मुक्ति तभी संभव है, जब उन्हें धार्मिक आधार पर बांटने वाली सांप्रदायिक ताकतों और विचारों को जड़ मूल से उखाड़ फेंका जाये, जातिवाद का समूल नाश हो, धर्म को पूरी तरह से निजी विश्वासों तक सीमित कर दिया जाय और आर्थिक न्याय को सामाजिक न्याय के साथ कड़ाई से जोड़ा जाय। ऐसा सामाजिक न्याय -जो जातिप्रथा उन्मूलन की ओर बढ़े और जो स्त्री-पुरूष असमानता को खत्म करें – व्यापक भूमि सुधारों के बल पर सांमती विचारों की सभी अभिव्यक्तियों व प्रतीकों के खिलाफ लड़कर ही हासिल किया जा सकता है। भारतीय समाज बहुरंगी है, कई धर्म हैं, कई भाषाएं हैं, सांस्कृतिक रूप से धनी इस देश में सदियों से कई संस्कृतियां आकर घुलती-मिलती रही है।

एकता और अखण्डता की रक्षा

लोगों के पहनावे, खान-पान तथा आचार-व्यवहार भी अलग-अलग है। इसलिए भारतीय संस्कृति बहुलतावादी संस्कृति है, हमारी विविधता में एकता यही है कि इतनी भिन्नताओं के बावजूद हमारी मानवीय समस्याएं, सुख-दुख, आशा-आकाक्षाएं एक है। हमारे देश की एकता और अखण्डता की रक्षा तभी की जा सकती है, जब हम इस विविधता का सम्मान करना सीखें और इसके बहुरंगीपन को खत्म कर एक रंगत्व में ढालनें की कोशिशों को मात दी जाय। इसी विविधता में हमारा सामूहिक अस्तित्व और संप्रभुता सुरक्षित है। भगतसिंह का संघर्ष भारत की एकता के लिए इसी विविधता की रक्षा करने का संघर्ष था। इस संघर्ष के क्रम में वे सांप्रदायिक-जातिवादी संगठनों व उसके नेताओं की तीखी आलोचना भी करते है। भगतसिंह गांधीजी और और कांग्रेस की आलोचना भी इसी प्ररिप्रेक्ष्य में करते हैं कि उनकी नीतियां अंग्रेजी साम्राज्यवाद से समझौता करके गोरे शोषकों की जगह काले शोषकों को तो बैठा सकती है, लेकिन एक समतामूलक समाज की स्थापना नही कर सकती।

सामाजिक अन्याय के विभिन्न रूप

इस प्रकार, Bhagat Singh देश की आजादी की लड़ाई को साम्राज्यवाद से मुक्ति, सांप्रदायिकता और जातिवाद से मुक्ति, वर्गीय शोषण से मुक्ति तथा देश की एकता-अखंडता की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्षता व विविधता की रक्षा के लिये संघर्ष से जोड़ते है और इसमें कमजोरी दिखाने के लिए आजादी के तत्कालीन नेतृत्व की आलोचना करते हैं। भगतसिंह की मार्क्सवादी दृष्टि कितनी सटीक थी, आज हम यह देख रहे हैं। अंग्रेजी साम्राज्यवाद चला गया, लेकिन वर्गीय शोषण बदस्तूर जारी है। हमने राजनैतिक आजादी तो हासिल कर ली, किन्तु गांधीजी के ही ‘अंतिम व्यक्ति’ के आंसू पोंछने का काम ठप्प पड़ा हुआ है, क्योंकि इस राजनैतिक आजादी को अपने साथ आर्थिक आजादी तो लाना ही नहीं था।

इस आर्थिक आजादी के बिना सामाजिक न्याय की लड़ाई भी आगे बढ़ नही सकती और हमारे राष्ट्रीय जीवन में सामाजिक अन्याय के विभिन्न रूपों का बोलबाला हो चुका है। आर्थिक-सामाजिक न्याय के अभाव में हमारे देश की विविधता भी खतरे में पड़ गई है और सांप्रदायिक-फासीवादी विचारधारा फल-फूल रही है, जिससे देश की एकता-अखंडता-संप्रभुता ही खतरे में पड़ती जा रही है। स्पष्ट है कि कांग्रेस और गांधीजी के नेतृत्व में जो राजनैतिक आजादी हासिल की गई, उसने हमारे देश-समाज की समस्याओं को हल नहीं किया। इसे हल करने के लिए तो हमें भगतसिंह की मार्क्सवादी दृष्टि से ही जुड़ना होगा और इसी दृष्टि पर आधारित वैकल्पिक नीतियों के इर्द-गिर्द जनलामबंदी व संघर्षों को तेज करना होगा और पूंजीवादी-सांमती सत्ता को ही उखाड़ फेंकने की लड़ाई लड़ना होगा।

भगतसिंह की विचारधारा

Bhagat Singh की विचारधारा के बारे में इतनी लंबी टिप्पणी इसलिए कि आज जब राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास की तस्वीरें लगातार धुंधली होती जा रही है और जब आजादी के आंदोलन के दूसरे नेता लोगों की स्मृति से गायब होते जा रहे है, भारतीय जनमानस में और विशेषकर वर्तमान युवा पीढ़ी में आज भी भगतसिंह किंवदंती बनकर जिंदा है और उनकी शहादत से प्रेरणा ग्रहण करता है। यही कारण है कि आज देश में भगतसिंह को उनकी विचारधारा से काटकर पेश करने की कोशिश हो रही है। यह षड़यंत्र कितना गहरा है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन लोगों का और जिन संगठनों और दलों का भी भगतसिंह की विचारधारा से दूर-दूर तक संबंध नही है, वे ही भगतसिंह की विरासत को हडपने की कोशिश कर रहे हैं।

इस क्रम में वे Bhagat Singh को सिख समाज के नायक के रूप में पेश करते हैं, जबकि भगतसिंह पूरे देश के क्रांतिकारी आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं और वास्तव में वे नास्तिक थे। इस क्रम में वो भगतसिंह को आंतकवादी के रूप में पेश करते हैं, जबकि आतंकवाद से उनका दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं था। कोर्ट में अपने मुकदमे के दौरान उन्होने स्पष्ट रूप से बयान दिया है — ‘‘क्रांति के लिए खूनी लड़ाईयां अनिवार्य नहीं है और न ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा के लिए कोई स्थान है। वह बम और पिस्तौल का संप्रदाय नहीं है। क्रांति से हमारा अभिप्राय है — अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन।‘‘ स्पष्ट है कि भगतसिंह की क्रांतिकारी विरासत का ‘‘माओवादी‘‘ उग्र-वामपंथी विचारधारा से भी कोई संबंध नही है, जो सशस्त्र क्रांति के नाम पर केवल निरीह लोंगो की हत्या तक सीमित रह गया है।

सांप्रदायिक भावनाओं से मुक्त

Bhagat Singh की क्रांतिकारी विरासत को हड़पने की कोशिश वे हिन्दूवादी संगठन भी कर रहे हैं, जिनका आजादी के आंदोलन में कोई भी योगदान नही था और वास्तव में तो वे अंग्रेजों की चापलूसी में ही लगे थे। ऐसे लोग उन्हें सावरकर के बराबर रखने की कोशिश करते हैं, जबकि भगतसिंह का धर्मनिरपेक्षता में अटूट विश्वास था और जिस नौजवान भारत सभा की उन्होंने स्थापना की थी, उसकी प्रमुख हिदायत ही यह थी कि सांप्रदायिक विचारों को फैलाने वाली संस्थाओं या पार्टियों के साथ कोई संबंध न रखा जाय और ऐसे आंदोलनों की मदद की जाय, जो सांप्रदायिक भावनाओं से मुक्त होने के कारण नौजवान सभा के आदर्शों के नजदीक हों। इस प्रकार शोषणमुक्त समाज की स्थापना में वे सांप्रदायिकता को सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। यदि सांप्रदायिक ताकतें आज भगतसिंह का गुणगान कर रही है, तो केवल इसलिए कि युवा समुदाय को दिग्भ्रमित कर शोषणमुक्त समाज की स्थापना के संघर्ष को कमजोर किया जा सके।

इस प्रकार Bhagat Singhह का जमीनी और वैचारिक संघर्ष देश की आजादी के लिए साम्राज्यवाद के खिलाफ तो था ही, वर्गीय शोषण से मुक्ति और समाजवाद की स्थापना के लिए सांप्रदायिकता, जातिवाद और असमानता के खिलाफ भी था और देश की एकता-अखंडता-संप्रभुता की रक्षा के लिए आतंकवाद के खिलाफ भी था। देश के सुनहरे भविष्य के लिए भगतसिंह की यह सोच उन्हें अपने समकालीन स्वाधीनता संग्राम के नेताओं से अलग करती है तथा उन्हें उत्कृष्ट दर्जे पर रखती है। एक शोषणमुक्त समाज की स्थापना के लिए उन्होंने जो वैचारिक जमीन तैयार की तथा इसके लिए जो संघर्ष किया, उसी के कारण भगतसिंह आज भी हिन्दुस्तानी भारतीय-पाकिस्तानी जनमानस में जिंदा है।

जनवादी और वामपंथी ताकतें

Bhagat Singh ने मात्र 23 साल की उम्र में शहादत पायी, लेकिन शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिए यह उनकी वैचारिक प्रखरता ही थी कि अंग्रेजी जेलों से मुक्त होने के बाद उनके साथ काम करने वाले अधिकांश साथी कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ गये। शिव वर्मा, किशोरीलाल, अजय घोष, विजय कुमार सिन्हा तथा जयदेव कपूर आदि इनमें शामिल थे। अजय घोष तो 1951-62 के दौरान संयुक्त सीपीआई के महासचिव भी बने। शिव वर्मा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रखर नेता बने। उन्होनें भगतसिंह, सुखदेव, राजगुरू आदि के बारे में उनकी मानवीय कमजोरियों, खूबियों के साथ बेहतरीन संस्मरण भी लिखे हैं। भगतसिंह और उनके साथियों की यह लड़ाई आज भी देश की प्रगतिशील, जनवादी और वामपंथी ताकतें ही आगे बढ़ा रही है। वे ही आज भगतसिंह की क्रांतिकारी विरासत के सच्चे वाहक हैं।

Bhagat Singh ने तीन प्रमुख नारे दिये- इंकलाब जिंदाबाद! मजदूर वर्ग जिंदाबाद!! और साम्राज्यवाद का नाश हो!!! ये नारे आज भी देश के क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख नारे है और ‘इंकलाब जिंदाबाद’ का नारा तो लोक प्रसिद्ध नारा बन चुका है। ये तीनो नारे उनके संघर्षों के सार सूत्र है। अपने मुकदमे में उन्होंने अदालत से कहा :‘समाज का प्रमुख अंग होते हुये भी आज मजदूरों को उनके प्राथमिक अधिकार से वंचित रखा जा रहा है और उनकी गाढ़ी कमाई का सारा धन पूंजीपति हड़प जाते हैं। दूसरों के अन्नदाता किसान आज अपने परिवार सहित दाने-दाने के लिए मोहताज है। दुनिया भर के बाजारों को कपड़ा मुहैया कराने वाला बुनकर अपने तथा अपने बच्चों के तन को ढंकने को भी कपड़ा नही पा रहा है। सुन्दर महलों का निर्माण करने वाले राजगीर, लोहार तथा बढ़ई स्वयं गंदे बाड़ों में रहकर ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। इसके विपरित समाज में जोंक रूपी शोषक पूंजीपति जरा-जरा सी बातों के लिए लाखों का वारा न्यारा कर देते हैं।

समाजवादी क्रांति की प्रासंगगिकता

ऐसा क्यों? इसलिए कि भगतसिंह के समय में जो साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के रूप में जिंदा था, आज वह वैश्वीकरण के रूप में फल-फूल रहा है। भगतसिंह के समय में विश्व स्तर पर समाजवाद की ताकतें आगे बढ़ रही थी, सोवियत संघ के पतन के बाद आज वह कमजोर हो गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी मूल्यों ने जाति भेद की दीवारों ने कमजोर किया था और सांप्रदायिक ताकतों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया था, लेकिन आजादी के बाद सत्ताधारी पूंजीपति-सामंती वर्ग ने ठीक उन्हीं ताकतों से समझौता किया, नतीजन समाज में जाति-आधारित उत्पीड़न और जातिवादी विचारों को फिर से फलने-फूलने का मौका मिला और सांप्रदायिक-फासीवादी विचारों की वाहक ताकतें तो सीधे केन्द्र की सत्ता में ही है। विश्व स्तर पर समाजवाद की ताकतों के कमजोर होने और इस देश में वामपंथ की संसदीय ताकत में कमी आने के कारण कार्पोरेट मीडिया को पूंजीवाद के अमरत्व का प्रचार करने का मौका मिल गया। इस प्रकार, आज के समय में भगतसिंह के विचारों और समाजवादी क्रांति की प्रासंगगिकता तो बढ़ी है, लेकिन इस रास्ते पर अमल की दुश्वारियां तो कई गुना ज्यादा बढ़ गई है।

आदिवासी वनाधिकार कानून

हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस देश के विकास की कोई भी परिकल्पना कृषि को दरकिनार करके नहीं की जा सकती। इस देश में कृषि और किसानों का विकास करना है, तो भूमिहीन व गरीब किसानों को खेती व आवास के लिए जमीन देना होगा। आज देश में तीन-चौथाई भूमि का स्वामित्व केवल एक तिहाई संपन्न किसानों के हाथों में है। आजादी के बाद भूमि सुधार कानून बनाए गये, लेकिन लागू नही किए गए। इसलिए गरीबों को देने के लिए जमीन की कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार, लगभग दो करोड़ आदिवासी परिवारों का वनभूमि पर कब्जा है।

आदिवासी वनाधिकार कानून तो बना, लेकिन इसका भी सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं किया गया और आज भी वे जंगलों से बेदखल किये जा रहे हैं। इन गरीबों को जमीन दिये जाने के साथ ही उन्हें खेती करने की सुविधाएं यथा सस्ती दरों पर बैंक कर्ज, बीज, खाद, दवाई, बिजली, पानी देना चाहिये। खेती-किसानी के मौसम के बाद इन्हें मनरेगा में गांव में ही काम मिलना चाहिये। इसके लिए ग्रामीण विकास के कार्यो में सरकार को निवेश करना होगा। किसानों की पूरी फसल को लाभकारी दामों पर खरीदने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये। इस अनाज को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ते दामों पर देश के सभी नागरिकों को वितरित करना चाहिये, ताकि गरीब लोग बाजार के उतार-चढ़ाव के झटकों तथा कालाबाजारी व महंगाई से बच सके।

सस्ते राशन की प्रणाली

इन उपायों से कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और उसका वितरण भी सुनिश्चित हो सकेगा। इससे ग्रामीण जनता की आय में वृद्धि होगी और बाजार में उनके खरीदने की ताकत बढ़ेगी। इससे औद्योगिक मालों की मांग बढ़ेगी, नये कारखाने खुलेंगे तथा बेरोजगारों को काम मिलेगा। शहरी बेरोजगारों को काम मिलने से और पुनः उनकी भी क्रय शक्ति बढ़ने से अर्थव्यवस्था को और गति मिलेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का यही सीधा-सरल सूत्र है।लेकिन आजादी के बाद और खासकर वैश्वीकरण-उदारीकरण के इस जमाने में हो उल्टा रहा है। किसानों को जमीन नहीं दी गई और जिनके पास थोड़ी-बहुत जमीन है, उसे कानून बदलकर या षड़यंत्र रचकर पूंजीपतियों के लिए छीना जा रहा है। आदिवासी, दलितों व आर्थिक रूप से वंचितों पर इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ रही है।

संजय पराते (लेखक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। )

इसे भी पढ़ें…